高校2年生の夏休み、私は一冊の本と出会った。

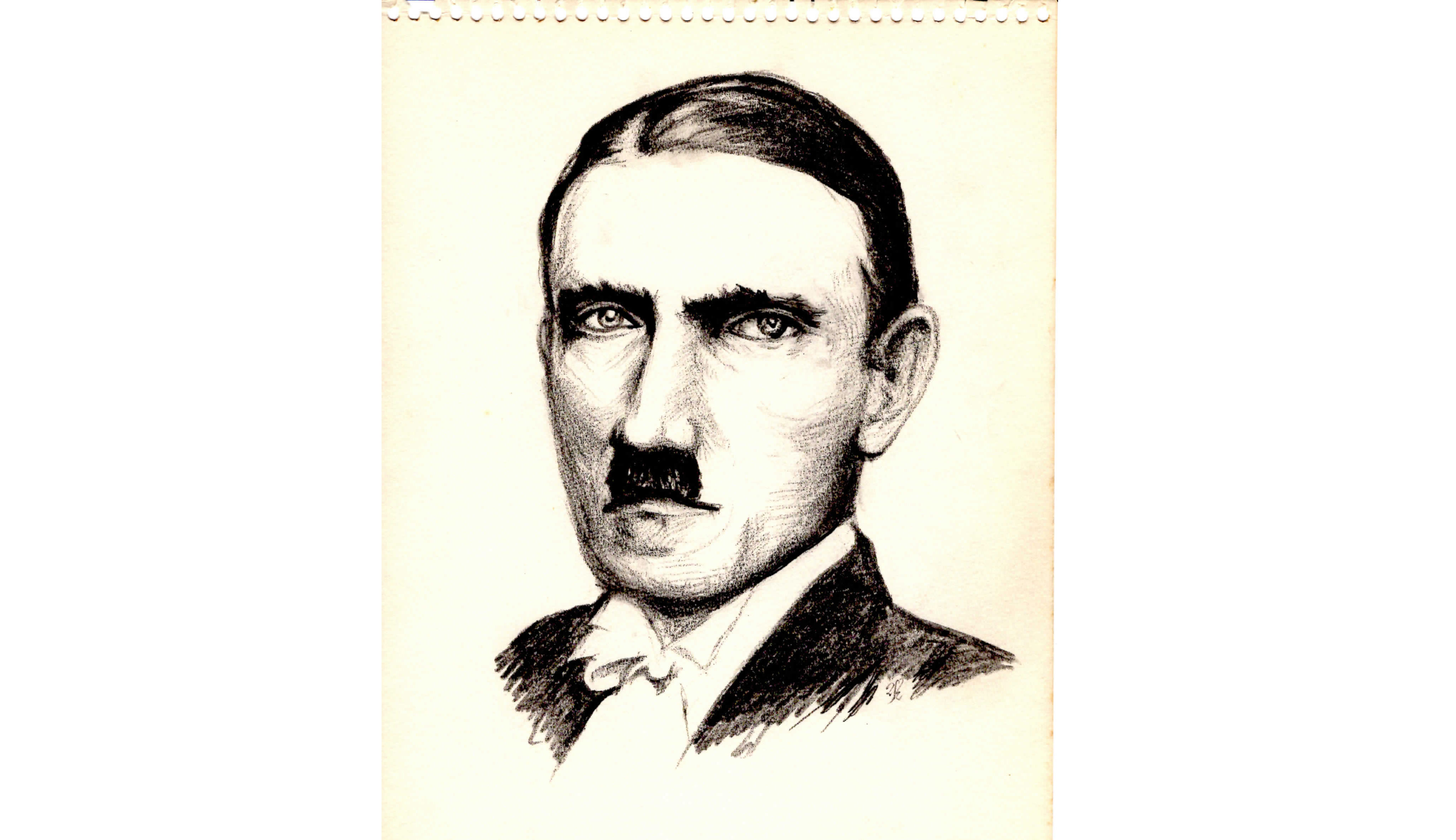

水木しげる著『劇画ヒットラー』

書店で見つけたときには手が震えるほど興奮した。

私がヒットラーに興味を持つようになったのは、中学2年生でAとともに戦車模型を作りだしたころだった。ドイツ軍の戦車を調べるうちに、ナチスの歴史に関心を持つようになり、百科事典で関連の写真を見たりした。ただし、当時はヒットラー個人に惹かれたわけではなく、ナチスの制服や鉤十字の旗を見て、魅力を感じただけだった。

(ヒットラーの表記は、バッハがバハでなく、ゴッホがゴホでないごとく、ヒトラーではないと思う)。

『劇画ヒットラー』には、扉のページを開いただけで魅入られた。巨大な鉤十字の旗列の前で、ヒットラーがナチス式の敬礼をしている。通常、ヒットラーの似顔絵は、しかめ面の垂れ目に描かれることが多い(石ノ森章太郎『サイボーグ009』第2巻など)。実際の写真がそうだからだ。ところが、水木サンのヒットラーは、強烈な吊り目だった。

(ヒットラーがマンガの中で生きている!)

私は感動で全身がシビれた。ワクワクしながら家で読みはじめると、果たして描かれたヒットラーは、これまでの、あるいはそれ以後読んだどの本よりも、リアルで実際の人間らしさにあふれていた。

たとえば、ヒットラーが自分の髭をチョビ髭に変える場面。

ヒットラーは第一次世界大戦の兵士に志願したころから、カイゼル髭を生やしていた(写真が残っている)。ところがそれを変えたのは、ある集会でチョビ髭を生やした「変人経済学者」フェーダー氏の講演を聴いたことがきっかけだった。若きヒットラーは、フェーダー氏の口元を見てこうつぶやく。

「カッコいいなあ……」

次のコマには、『「おれの口ひげもあのように短くしよう」…とそのとき決心したと 多くの歴史家はみている』とある。

あるいは、ナチス党が南ドイツで勢力をのばしはじめたころ、ヒットラーは政治資金を得るために、上流階級と付き合いはじめる。金持ちの邸宅に招かれると、柱を見て「あっ!! 大理石だ」と驚き、会食ではコロッケのような料理を頬張りながら、「うわー うめえ こりゃあなんて料理だろッ」と洩らす。オーストリアの田舎町出身で、青年時代に貧困を経験したヒットラーは、きっと内心でこんなふうに思ったにちがいない。

ベルリン陥落で自殺を決意したときも、長年尽くしてくれた2人の秘書を呼んで、青酸カリの小瓶を手渡しながら、「もっといいおくりものができないで残念だ」と薄く微笑む。映画やノンフィクションでは悲愴な状況にしか描かれないが、実際の総統官邸の地下壕では、このような1コマもあったのではないか。

当時、私は限界に近いほど勉強に打ち込んでいたのに、思うように成績が上がらず、苛立ちが高じて、自分を呪いたい気持になっていた。そんなとき、この本に描かれた若きヒットラーは、自尊心ばかり強くて、激情に左右され、不運と失意に沈み、まさに私の分身のように思えた。

だから、この本でも特に若いころのエピソードに心惹かれた。たとえば、音楽学校に通うためにウィーンに出てきた幼なじみのクビツェックに、美術学校を2度まですべったことを気づかれると、ヒットラーは腹立ち紛れに街をさまよいながらこう呻く。

「くやしい クビツェックなんかにバカにされて!」「オレの頭はこんなに才能にみちみちているのに 落第させるなんて 教師がどうかしてるんだ 教師のヤロウがよう……」

そして、運命に対して激しい怒りをぶつける。

「この芸術的大天才が いまやウィーンに埋没しようとしているではないか」

私も自分の中にあるナニカを恃み、成績の伸び悩みを教師のせいにしていた。

やがて自称大芸術家のヒットラーは、冬の寒さに耐えかねて、ウィーンの国立浮浪者収容所に入所する。そこで先輩収容者から、山高帽と裾の長いカフタンコートをもらう。ヒットラーはそれを身につけ、「これで芸術的画家にみえらあ」と喜び、「このスタイルこそオレのあこがれてたスタイルだ。イヒヒヒヒ ざまあみやがれ」とうそぶく。

私はこの場面が大好きで、何度も読み返し、自分も同じようにうそぶく状況を空想して、現実逃避に長い時間を費やした。

当時のヒットラーを指して、水木サンはこう書く。

『当人はともかく だれの目からも彼は人生の落伍者だった』

おそらく水木サンも、若いころに似たような境遇を味わったのではないか。画家になることを目指しながら、生活に追われ、紙芝居から貸本漫画家になって困窮を極めたとき、若きヒットラーに通じる思いがあってもおかしくはない。唯一の希望は、『当人はともかく』の一文だ。それさえあれば、チャンスは掴み得る。

17歳で出口のない迷路にはまり込んでいた私は、日々、苦しみながら暗い高校生活を送っていた。しかし、同じく水木サンを高く評価するAには、苦悩が感じられなかった。彼には独自の精神的支柱があったのだ。

それは、大山脈のようにそびえるロシア文学の深遠な作品群だった。

(つづく)