Aが勉強そっちのけで、孤高の精神を保っておれたのは、一にも二にも、内面を支える思想的なヒーローがいたからだ。Aがトルストイやドストエフスキー、あるいはゲーテやチェーホフについて語るとき、私はその文学的な語り口に魅了されながらも、激しく嫉妬した。

私も自分に深遠な示唆を与える作家を見つけたい。そう思って、百科事典で好みに合いそうな作家をさがした。

しかし、簡単には見つからなかった。かろうじて夏目漱石の『こころ』に魅力を感じたので、ほかの作品も順に読んでみたが、Aのドストエフスキーに匹敵するような刺激は、とうてい望めなかった。

『彼岸過迄』に、妻を斧で殺す男が登場する『ゲダンケ(思想)』という小説が紹介されていて、著者はアンドレーエフというロシア人作家だと書いてあった。これならAのヒーローに対抗できるのではないか。そう思って、すぐさま書店に駆けつけたが、アンドレーエフの本は1冊もなかった。それどころか、あとで調べると、アンドレーエフの名前は百科事典にも載っていなかった。

落胆したが、私はなんとか自分のヒーローを見つけようと、Aとは別に書店を巡って、文庫本の棚を熱心にさがした。私のヒーローは、Aに内密に見つけなければならなかった。なぜなら、Aは本を読むのが早く(勉強をしないので、必然的に読書の時間が長くなる)、もしヒーローに気づかれると、先に読まれてしまうかもしれないからだ。Aに対する羨望と嫉妬心で、私はAが先に読んだ本をあとから読む気がしなくなっていた。

さらに、私のヒーローは、Aが評価する人物でなければならない。そうでなければ、自分が見出したヒーローの意味がなくなる。私は、これが俺の見つけた作家なんだと、Aに自慢したかったのだ。

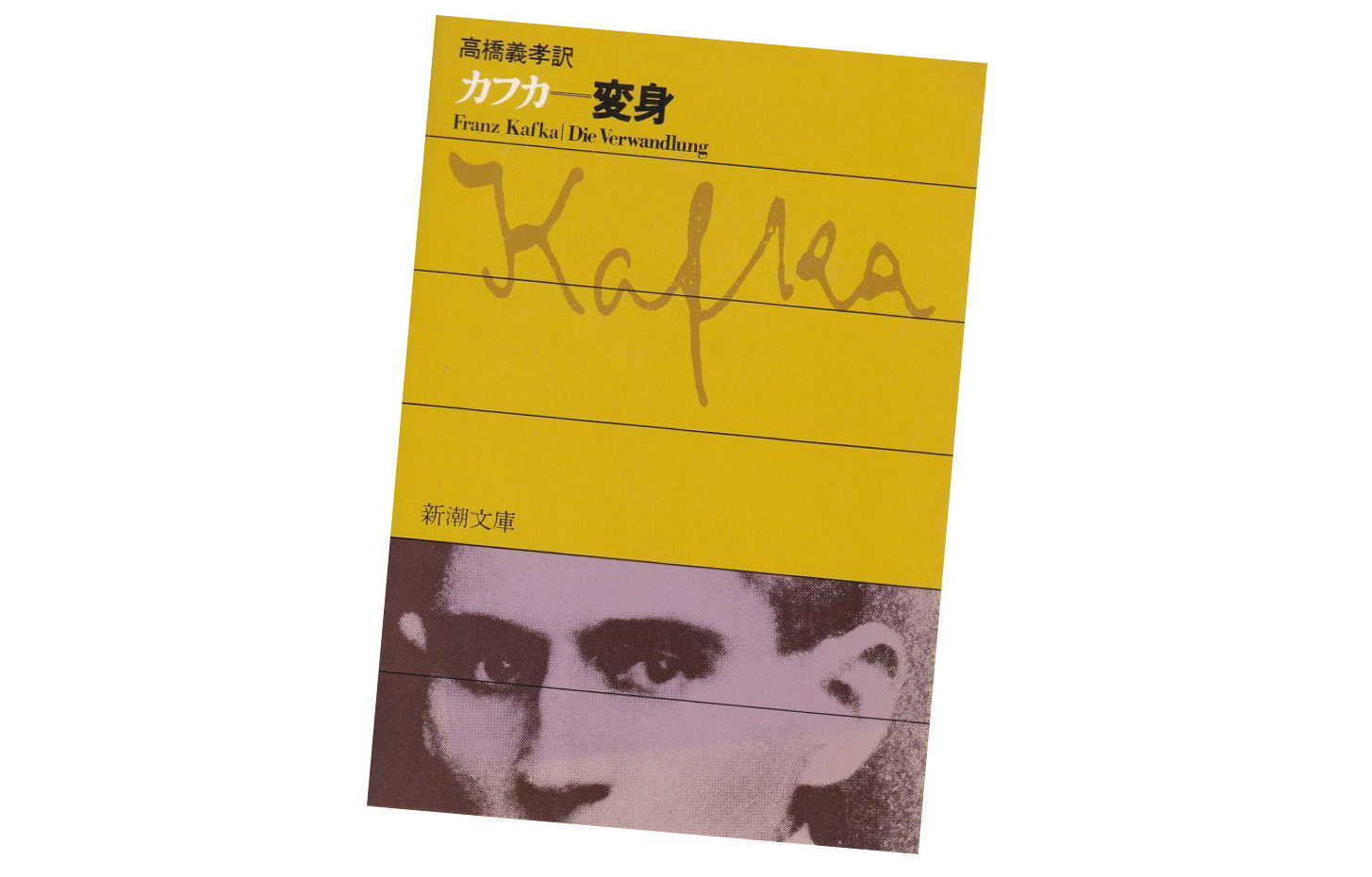

そんなとき、学校の帰りに寄った書店で、文庫本の棚に奇妙な色の本を見つけた。暗い黄土色で、見るからに陰鬱な背表紙だった。抜き取ってみると、神経症的な男の古い写真が、鼻と額の間だけクローズアップされていた。その呪術的な目が、私を射貫くように見た。

『変身』フランツ・カフカ

新潮文庫の1冊だった。最初のページをめくると、奇妙な冒頭の一節が目に入った。

『ある朝、グレゴール・ザムザがなにか気がかりな夢から目をさますと、自分が寝床の中で一匹の巨大な毒虫に変っているのを発見した』

文学史上、もっとも有名と言われる書きだしだ。私は強烈に惹かれながら、その場では『変身』を買わなかった。カフカがほんとうに自分の求めるヒーローなのかどうか、自信が持てなかったからだ。

ところが、数日後、Aが持っていた文庫本をパラパラとめくっていると、巻末の文庫目録に『変身』が出ていて、そこに丸印がついていた。もしかして、Aはすでに『変身』を読んでいるのか。私は驚きと焦りを隠してAに訊ねた。

「ここに丸印をつけてあるのは、もう読んだ本なんか」

「いいや。おもしろそうな本をチェックしてるだけや」

そのとき、私は『彼岸過迄』を読んでいる途中だったが、午後の授業中に大急ぎで読了し(私は読みかけの本の途中で、別の本を読むことができなかった)、帰りに息せき切って書店に行って、『変身』を購入した。目録に丸印をつけていたということは、Aもカフカに興味を持っているということだ。それなら、私がカフカをヒーローにしても、軽蔑されることはないだろう。

自宅に帰って読みはじめたが、内容が頭に入ってこず、何度も投げ出しかけた。あの短い小説を読むのに、4日もかかってしまった。それでも私はAへの対抗心から、同じカフカの『城』も買い求め、試験前であったにもかかわらず、懸命に読みはじめた。

『城』は『変身』以上に難解だった。それでも私はへこたれずに読み進めた。内容もテーマもつかめなかったが、カフカの作品が持つ独特の神秘性、複雑な機械の内側をのぞくような緻密さ、人物が動物のよう描かれる奇妙さなどを感じることはできた。

そして、最後の解説にたどり着いたとき、あらかじめ用意された報償のように、私はある事実を発見して、狂喜した。カフカは私と誕生日が同じだったのだ。運命的な符号を感じ、カフカは私の文学的ヒーローに決定した。

(つづく)